244 millions. Un chiffre, pas une estimation lancée à la volée. Selon l’UNESCO, c’est le nombre d’enfants et d’adolescents qui, en 2022, n’avaient pas mis un pied dans une salle de classe. L’écart entre garçons et filles persiste dans nombre de régions, malgré les promesses d’égalité affichées sur la scène internationale.

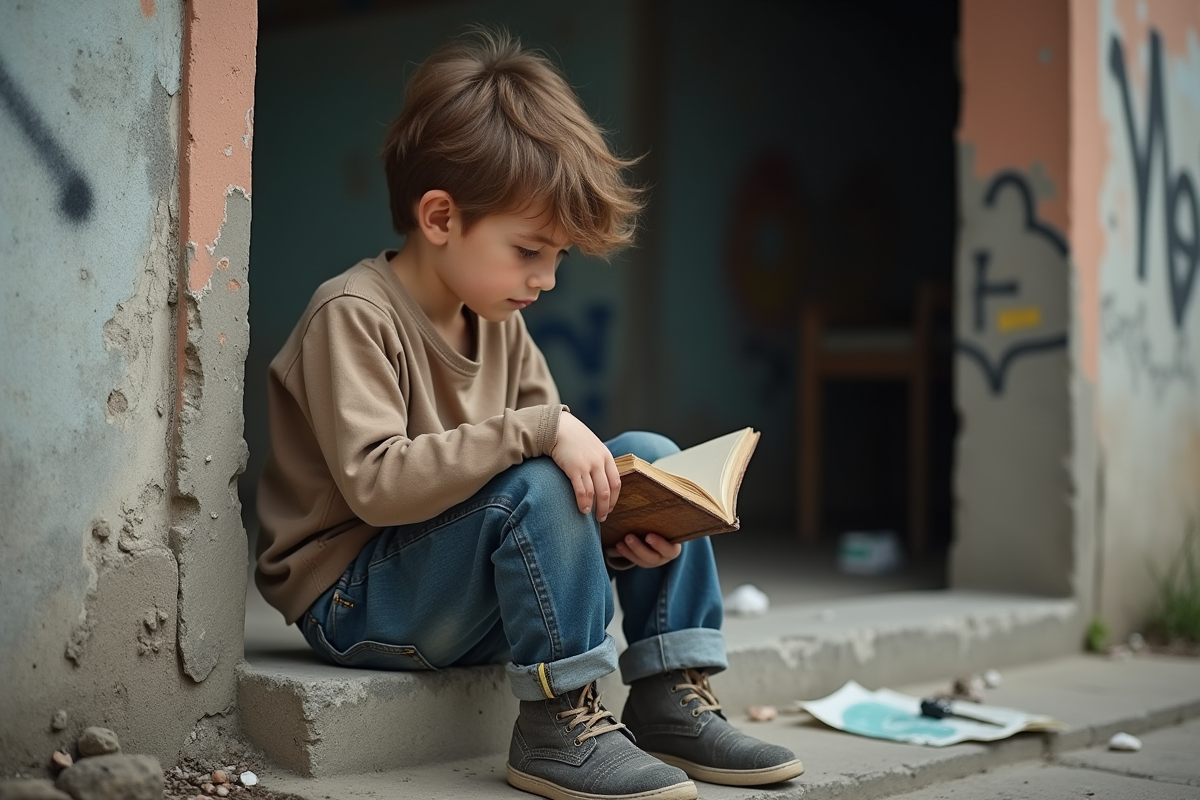

Les raisons ? Un patchwork de réalités : pauvreté tenace, traditions qui pèsent, crises humanitaires qui éteignent l’espoir d’apprendre. Partout, mais surtout dans les campagnes reculées ou les quartiers laissés-pour-compte, l’école reste un mirage pour des millions de jeunes, et cette exclusion n’a rien d’anodin, elle marque leur présent, façonne leur avenir, laisse des traces profondes.

Comprendre les principaux obstacles à l’éducation dans le monde

Les obstacles à l’école ne disparaissent pas d’un trait de plume. Ils se multiplient, s’entremêlent, souvent tapis dans l’ombre. La pauvreté s’impose, implacable : pour des familles entières, envoyer un enfant en classe, c’est renoncer à un revenu, à un repas, à une aide précieuse dans les champs ou sur les marchés.

ONU, UNESCO, Unicef : toutes tirent le signal d’alarme. Près de 244 millions d’enfants et d’adolescents sont toujours exclus de l’éducation, surtout là où l’école ne va pas de soi. Les conflits, les catastrophes naturelles, la fragilité des infrastructures balaient des milliers d’écoles. Parfois, il ne reste que des ruines. L’eau potable et des sanitaires dignes manquent dans trop d’établissements, et ce sont d’abord les filles qui en paient le prix.

Parmi tous ces freins, plusieurs obstacles se dressent sur la route de l’école :

- Chemin d’accès trop lointain ou dangereux

- Prix des fournitures et de l’uniforme, hors de portée pour trop de familles

- Travail des enfants pour aider au foyer

- Discriminations liées au genre, à un handicap, à l’origine sociale ou ethnique

Même en France, certains enfants restent en marge : papiers manquants, absence de logement stable, protection défaillante. Aller à l’école ne se limite pas à un dossier rempli : cela suppose que l’ensemble de la société se mobilise, garantisse les droits de chaque enfant, reste vigilante face aux fractures qui lézardent l’enfance.

Pourquoi l’absence d’éducation impacte-t-elle différemment les enfants et les filles ?

La scolarité ne se distribue pas au hasard. Les chiffres le rappellent : chaque année, près de 129 millions de filles ne franchissent pas la porte d’une salle de classe, selon l’UNESCO. Ce n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une succession de barrières, bien plus hautes et nombreuses pour elles que pour les garçons.

Les traditions, dans beaucoup de régions, dictent la marche à suivre : l’adolescence suffit à interrompre la scolarité des filles. Mariages précoces, grossesses subies, violences sexuelles ou mutilations génitales viennent refermer la parenthèse scolaire. L’exclusion du système éducatif place ces jeunes filles sur une ligne de crête : pauvreté persistante, dépendance, santé fragile, exposition accrue à toutes les formes d’exploitation.

Les effets de cette absence d’accès à l’éducation se font sentir à plusieurs niveaux :

- Choix professionnels fortement réduits

- Pauvreté qui se transmet d’une génération à l’autre

- Accès limité à l’information sur la santé et les droits

Chez les garçons, l’exclusion de l’école les pousse souvent vers le travail précoce, la rue, ou même les conflits armés. Mais l’impact social de l’absence d’éducation s’avère bien plus lourd pour les filles : lorsqu’elles sont scolarisées, les mariages précoces reculent, la santé publique progresse, les femmes gagnent en autonomie. La convention internationale des droits de l’enfant inscrit ces ambitions noir sur blanc. Mais, sur le terrain, l’écart entre les intentions et la réalité demeure béant.

Le rôle du cadre familial : entre soutien et barrières à l’accès à l’école

La famille occupe une place clé dans le parcours éducatif. Elle transmet des repères, des attentes, parfois l’envie d’apprendre, parfois la peur de sortir du rang. Le climat au sein du foyer, encouragement ou indifférence, confiance ou anxiété, conditionne la façon dont l’enfant va envisager l’école et son propre avenir.

Dans de nombreux pays, la répartition des tâches domestiques pèse lourd sur les plus jeunes. Les filles, souvent, quittent l’école plus tôt que les garçons : elles gardent les cadets, puisent l’eau, s’occupent du foyer. Cette réalité traverse l’Asie, l’Afrique subsaharienne, mais ne s’arrête pas aux frontières. Martine Balençon, interrogée par Europe 1, constate que ces tâches « compromettent le développement cognitif et social, limitant la construction de l’autonomie ».

En France, le tableau change, mais pas toujours radicalement. Les familles en difficulté, isolées, manquent de ressources pour accompagner la scolarité. La neuropsychologue Sylvie Chokron insiste : l’estime de soi, la capacité à prendre la parole dépendent en partie du climat familial. Soutien, discipline, écoute : autant de leviers pour ouvrir la voie vers l’école. Quand la famille trébuche, c’est tout le parcours de l’enfant qui vacille.

Priver un enfant d’école, c’est refermer une porte sur des horizons qui ne demandent qu’à s’ouvrir. Tant que l’accès à l’éducation restera inégal et semé d’embûches, ce sont des générations entières qui avanceront à contre-courant, freinées dans leur élan. Qui décidera, demain, d’inverser la tendance ?